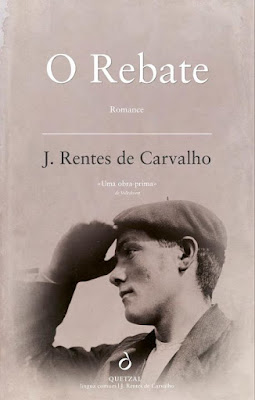

O Rebate é um

romance de 1971, de J. Rentes de Carvalho, reeditado em 2012 pela Quetzal.

Trata-se de uma descontrução cruel da mitologia da vida na aldeia, das

virtudes do ruralismo tão incensadas pelo regime do Estado Novo. Ao mesmo tempo

é uma encenação dos equívocos do reconhecimento de si. O autor explora a tensão

entre a comunidade rural, a aldeia, e o emigrante que retorna para sublinhar e

ver reconhecido o seu triunfo social em terras de França.

1. Um universo

distópico

O paternalismo salazarista - esse prolongamento de uma certa

cultura portuguesa bastante antiga - erigiu o mundo rural como arquétipo da

bondade, uma espécie de antecipação do paraíso, onde a vida virtuosa dos homens

não seria contaminada pelas tentações das metrópoles, esses lugares de perdição

por excelência. Rentes de Carvalho, porém, ilumina o espaço rural e permite

percebê-lo na sua realidade. A aldeia não é o espaço de uma vida feliz, não é a

materialização de uma utopia. De facto, tal como é retratada pelo autor, ela é

uma ilha. Ilha significa, contudo, uma espécie de espaço cortado com o mundo

que, no seu isolamento, gera um modo de vida absolutamente distópico.

A avidez, a inveja, a vigilância contínua sobre os outros e

uma sexualidade recalcada e, ao mesmo tempo, exuberante no seu desejo, tensa

nas mitologias que a compõem e lhe dão sentido, criam uma atmosfera opressiva,

perversa, onde a iniquidade dos actos é moeda corrente. Sem praticamente

referir a situação política do país - há uma alusão na figura do padre que

abandona o sacerdócio e que o narrador deixa perceber que talvez existam

motivações políticas nesse abandono - a aldeia de O Rebate não é apenas a desconstrução da aldeia mítica da

nossa infância, mas também a construção de uma imagem do país, da natureza

moral da vida comum, da violência surda, mas activamente presente, que percorre

o viver comunitário.

Não há grandeza nas personagens, apenas cálculo de

oportunidades, enorme tensão proveniente das paixões comuns dos homens e um

exercício contínuo de dissimulação. Nesta ilha rural, a autenticidade das

intenções, a veracidade dos actos e a verdade das palavras foram substituídas

por uma arte ficcional, cuja finalidade é dissimular, esconder dos outros,

abrir o caminho para obter uma vantagem - sexual ou financeira - pela surpresa

e pelo engodo. É a este universo cruel e mesquinho que retorna Valadares, o

emigrante que acabou por enriquecer em França através do casamento com uma

francesa.

2. Os equívocos do

reconhecimento

Rico e casado, Valadares retorna para a festa da aldeia em

busca do reconhecimento de si e do seu triunfo. Volta para resgatar a derrota

social de ter de emigrar, de ter de ir buscar fora da aldeia os bens materiais

que, eventualmente, lhe assegurariam a admiração da comunidade e a prestação de

vassalagem que o dinheiro deveria trazer consigo. Também o retrato de Valadares

é cruel. A emigração e o triunfo social não representam qualquer transformação

interior. O universo que o move é o mesmo que tinha à partida, o desejo que o

empurra para a aldeia não é diferente daquele que o levou a partir. Ser um

entre os outros, ser como os outros, embora mais importante, porque mais rico,

que os outros.

Em França aconteceram-lhe coisas - um casamento com uma

rapariga estouvada, segundo os modelos da aldeia, arquitectado pelo sogro, e

com esse casamento veio o dinheiro - das quais não foi efectivo protagonista e

que não tiveram impacto interior, não mudaram a sua forma de ver o mundo, não o

libertaram das pequenas mitologias aldeãs com que tinha crescido. É este casal

inesperado que é transportado para o universo fechado da aldeia transmontana.

Ela vinda de um mundo radicalmente diferente, um mundo que não lhe permite

sequer compreender a natureza daquele onde cai. Ele persistindo no que era,

trazendo apenas apontamentos dessa vida em França não como manifestação de uma

mudança de si, mas como forma de sublinhar a sua nova importância no universo

social da aldeia.

A estranheza de Louise, a mulher de Valadares, e a riqueza e

pretensões deste vão chocar com o mundo organizado e estruturado da aldeia. A

dissonância do casal não conduz à interrogação das consciências e à

confrontação com outras formas de habitar o mundo, mas ao exacerbar das

atitudes arcaicas e ao reafirmar das práticas perversas que confirmam a solidez

da identidade cultural daquela comunidade. A cena da explosão do cio colectivo

provocada por Louise ilumina essa perversa solidez identitária. A fuga do

casal, envolto no mais puro ridículo, é o resultado final a que conduziu a

equívoca busca de reconhecimento do pobre emigrante, daquele que, apesar de

algumas aparências diferentes, se mantém estruturalmente fiel ao universo de

onde partiu, universo que, contudo, já não o aceita. Abel Valadares é uma

figuração de uma demanda de si condenada ao fracasso, pois baseada apenas em

factores de ordem social e no retocar da máscara. Retocada esta com elementos

estranhos, a comunidade apenas detecta a dissonância e, movida pela sua

natureza cruel e impiedosa, pulveriza as pobres pretensões do emigrante bem

sucedido.

3. Uma visão de

Portugal

Quem conhecer um pouco da História de Portugal não pode

deixar de estabelecer uma curiosa analogia entre o casal Valadares e a história

dos estrangeirados na cultura portuguesa. De tempos a tempos, a natureza

castiça da nossa cultura - científica ou literária - era desafiada pelos

chamados estrangeirados. Estes traziam uma novidade, mas esta caía num meio que

em vez de ver nela um desafio que propunha renovação e metamorfose, apenas

procurava assimilá-la de forma a que não alterasse o fundo do casticismo

vigente. De certa forma, Louise é essa imagem de uma novidade desafiante ao

nível dos costumes e da economia do desejo. A forma como foi acolhida é uma

bela alegoria das dificuldades que, durante muitos séculos, teve a cultura

portuguesa de dialogar com o universal proveniente de outras paragens.

O Portugal de O

Rebate vem na continuidade do Portugal de A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. Onde, todavia, Eça

mitifica e prodigaliza de virtudes essa cultura particular e castiça, Rentes de

Carvalho desconstrói e manifesta a sua natureza distópica e totalitária. Esse

Portugal ruralizado não é apenas um país tecnologicamente atrasado, mas um

universo mesquinho, cruel e doentio. O

Rebate é, em última análise, o diagnóstico, com a crua exposição dos

sintomas, de uma doença que corrói o país.

Fará ainda sentido, passados 40 anos da publicação original

e com as transformações sociais e políticas que ocorreram, ler Portugal através

desta obra? Se se abandonar a descrição totalitária e nos concentrarmos na

natureza da cultura, descobrimos que, para lá do verniz que os mass media e a integração na União

Europeia trouxeram, dificilmente se deixa de ser aquilo que se é. Os campos

despovoaram-se, as cidades encheram-se, bem como as escolas e as universidades.

Isso significa, porém, que o campo invadiu a cidade, tomou conta das escolas e

transformou a universidade naquilo que se vê nas Queimas das Fitas, nos

espectáculos de música pimba que tanto alegram os nossos estudantes e nas

monumentais bebedeiras a que se entregam. A aldeia desapareceu para invadir

tudo e de tudo tomar conta. A dinâmica da perversidade que Rentes de Carvalho

retratou disseminou-se e age difusamente até naqueles sítios onde a

imparcialidade e a universalidade deveriam ser a pedra-de-toque.